血小板减少症是什么?如何诊断与治疗?

血小板减少症

血小板减少症,简单来说,就是咱们身体里的血小板数量比正常值要少了。血小板可是个重要角色,它们负责在咱们受伤出血时,迅速聚集到伤口处,形成血栓,帮咱们止住血。要是血小板少了,那出血可就难止住了,甚至可能无缘无故就出血,比如皮肤上出现小血点、淤斑,或者鼻子、牙龈出血,严重的还可能内脏出血,那可就危险了。

那得了血小板减少症,咱们该怎么办呢?首先,得明确病因。血小板减少症可不是一个原因导致的,它可能是免疫系统出了问题,比如免疫性血小板减少症(ITP),这时候身体的免疫系统错误地攻击了血小板;也可能是骨髓出了问题,比如再生障碍性贫血、白血病这些,骨髓造血功能不行,血小板自然就少了;还有可能是药物、感染或者别的疾病引起的。所以,治疗前得先做一系列检查,找出病因来。

找到病因后,治疗就得有针对性了。如果是免疫性血小板减少症,医生可能会给用糖皮质激素,比如泼尼松,它能抑制免疫系统,减少对血小板的攻击;要是糖皮质激素效果不好,或者病情比较重,医生可能会考虑用免疫球蛋白,它能快速提升血小板数量;还有,现在有一种叫TPO受体激动剂的药,也能刺激骨髓造血,增加血小板。

要是骨髓出了问题,那治疗就得更复杂了。比如再生障碍性贫血,可能需要用免疫抑制剂,或者做骨髓移植;白血病的话,那就得化疗,甚至骨髓移植了。

除了药物治疗,生活上也得注意。得避免剧烈运动,防止受伤出血;饮食上得均衡,多吃富含蛋白质、维生素的食物,比如瘦肉、鸡蛋、新鲜蔬菜水果;还得定期复查血常规,看看血小板数量有没有变化,及时调整治疗方案。

另外,血小板减少症的患者,情绪也很重要。别太焦虑、太紧张,这些负面情绪可能会影响病情。得保持乐观的心态,积极配合治疗,这样才能更快地好起来。

总之,血小板减少症的治疗,得根据病因来,还得生活上多注意,定期复查,保持好心情。这样才能更好地控制病情,减少出血的风险,提高生活质量。

血小板减少症的病因是什么?

血小板减少症,简单来说,就是血液里血小板的数量比正常值要少。血小板在我们的身体里可是扮演着“止血小能手”的角色,它们能帮助血液凝固,防止出血过多。那血小板减少症的病因都有哪些呢?咱们一起来细细分析。

首先,有一种情况叫做生成减少。这就像是工厂里生产的产品数量不够一样。我们的骨髓就像是生产血小板的“工厂”,如果骨髓出了问题,比如得了再生障碍性贫血,或者骨髓被某些有害物质比如辐射、化疗药物损伤了,那它生产血小板的能力就会下降,血小板数量自然就少了。另外,像维生素B12、叶酸这些“原材料”缺乏,也会影响血小板的生成。

再来说说破坏过多这种情况。有时候,我们的身体会产生一些“不听话”的抗体,它们会错误地攻击血小板,让血小板被破坏掉。这种情况常见于自身免疫性疾病,比如免疫性血小板减少性紫癜。还有一些疾病,比如血栓性血小板减少性紫癜、溶血性尿毒症综合征,它们也会导致血小板在血管里被破坏得太多。

还有一种情况是分布异常。正常情况下,血小板是均匀分布在血液里的。但如果因为某些原因,比如脾功能亢进,脾脏这个“大仓库”把太多的血小板都“囤积”起来了,那血液里循环的血小板数量就会减少。

最后,还有一些其他因素也可能导致血小板减少,比如感染、某些药物的不良反应等。感染的时候,身体可能会产生一些物质来对抗病原体,但这些物质有时候也会不小心“误伤”血小板。而药物方面,比如抗生素、抗癫痫药等,都有可能成为导致血小板减少的“元凶”。

所以,血小板减少症的病因是多方面的,有生成减少、破坏过多、分布异常还有其他一些因素。如果发现自己有血小板减少的情况,一定要及时去医院查明原因,对症治疗哦!

血小板减少症有哪些症状?

血小板减少症是一种血液系统方面的疾病,当身体内的血小板数量低于正常范围时,就可能出现一系列症状。下面为你详细介绍血小板减少症可能出现的症状:

首先是皮肤方面的表现。患者很容易出现皮肤瘀点、瘀斑。这些瘀点和瘀斑大小不一,小的可能像针尖一样,大的则可能有几厘米。它们通常出现在四肢、躯干等部位,尤其是容易受到碰撞的地方。这是因为血小板在血液凝固过程中起着关键作用,当血小板数量减少时,血液凝固能力下降,轻微的碰撞就可能导致皮下毛细血管破裂出血,从而形成瘀点和瘀斑。而且,这些瘀点和瘀斑可能反复出现,旧的还没消退,新的又会出现。

口腔和鼻腔出血也是常见症状。患者可能会频繁出现牙龈出血,尤其是在刷牙、吃硬物的时候。有时候即使没有明显的刺激,牙龈也会自行出血。鼻腔出血则表现为鼻出血,可能是偶尔的少量出血,也可能是较为严重的出血,需要较长时间才能止住。这是因为口腔和鼻腔的黏膜比较脆弱,血小板减少时,这些部位的血管更容易破裂出血,且难以快速凝固止血。

消化道出血也是血小板减少症可能引发的症状之一。患者可能会出现呕血,即从口腔吐出鲜血,或者排出黑便。黑便是因为血液在肠道内经过消化液的作用,变成了黑色。消化道出血的程度可轻可重,轻的可能只是偶尔的少量出血,患者可能没有明显的不适感;重的则可能导致大量出血,引起头晕、乏力、心慌等症状,甚至危及生命。这是由于消化道的黏膜丰富,血管众多,血小板减少时容易发生出血。

另外,女性患者可能会出现月经量过多的情况。正常女性的月经量有一定的范围,而血小板减少症患者由于凝血功能异常,月经期间子宫内膜脱落处的出血难以控制,会导致月经量明显增多,经期也可能延长。长期月经量过多还可能引起贫血,使患者出现面色苍白、头晕、乏力等症状。

还有一些患者可能会出现颅内出血的情况,虽然这种情况相对较少,但一旦发生,后果非常严重。患者可能会出现头痛、呕吐、意识障碍等症状,严重时甚至会危及生命。这是因为颅内的血管丰富,且空间有限,出血后容易对脑组织造成压迫,影响脑功能。

如果发现自己有上述这些症状,尤其是多个症状同时出现时,一定要及时去医院就诊,进行血常规等相关检查,以确定是否患有血小板减少症,并接受相应的治疗。

血小板减少症如何诊断?

血小板减少症的诊断需要结合病史、症状、实验室检查和必要时的特殊检查综合判断。以下是具体诊断步骤的详细说明,帮助你清晰理解整个过程:

第一步:详细询问病史和症状

医生会首先了解你的既往健康状况,比如是否有过出血倾向(如鼻出血、牙龈出血、皮肤瘀斑等)、家族中是否有类似疾病、近期是否服用过可能影响血小板的药物(如阿司匹林、抗生素或抗癌药)、是否感染过病毒(如肝炎病毒、EB病毒)或患有自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮)。同时,医生会关注你近期是否有手术、外伤或妊娠史,这些因素都可能与血小板减少相关。

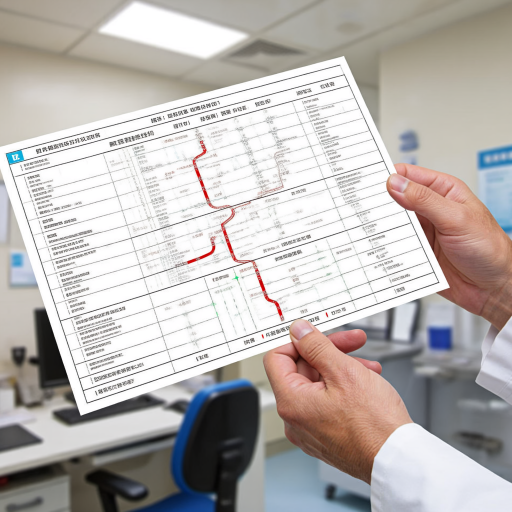

第二步:进行基础血液检查

最核心的检查是全血细胞计数(CBC),通过采集静脉血检测血小板数量。正常成人血小板计数为(100-300)×10⁹/L,若低于100×10⁹/L则提示血小板减少。需注意,单次检测结果异常不一定确诊,可能需重复检测以排除操作误差或一过性降低(如感染后)。此外,CBC还能同步观察红细胞、白细胞数量及形态,帮助判断是否合并其他血液系统疾病。

第三步:外周血涂片检查

抽取少量血液制作涂片,在显微镜下观察血小板形态、大小及分布。正常血小板直径2-4μm,呈圆形或椭圆形,无核。若发现血小板体积异常(如巨大血小板)、形态不规则或存在碎片,可能提示遗传性血小板减少症(如May-Hegglin异常)或骨髓生成障碍。同时,涂片可排除假性血小板减少(如EDTA抗凝剂导致血小板聚集,需改用柠檬酸钠抗凝管复检)。

第四步:骨髓穿刺与活检(必要时)

当外周血检查无法明确病因时,需进行骨髓检查。局部麻醉后,用细针抽取髂骨或胸骨骨髓液,制作涂片观察巨核细胞数量及成熟情况。正常骨髓中巨核细胞每片可见7-35个,若数量减少可能提示生成不足(如再生障碍性贫血、化疗后);若数量正常但产板型巨核细胞减少,可能为生成障碍(如免疫性血小板减少症);若巨核细胞增多但形态异常,需警惕骨髓增生异常综合征或白血病。骨髓活检可进一步评估骨髓组织结构,排除纤维化或浸润性病变。

第五步:免疫相关检查

若怀疑免疫性血小板减少症(ITP),需检测抗血小板抗体(如抗GPIb/IX或GPIIb/IIIa抗体),阳性结果支持免疫破坏为主的病因。同时,可检测自身抗体(如抗核抗体、抗双链DNA抗体)排除系统性红斑狼疮等自身免疫病。若患者为儿童,需检测幽门螺杆菌抗体,部分患儿感染后可能引发ITP。

第六步:特殊病因筛查

根据病史和初步检查,可能需针对性筛查:

- 感染指标:肝炎病毒(乙肝、丙肝)、HIV、EB病毒、细小病毒B19的血清学检测,排除病毒感染导致的血小板减少。

- 凝血功能检查:包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原,判断是否合并凝血因子缺乏或弥散性血管内凝血(DIC)。

- 遗传学检测:对有家族史或早发严重血小板减少的患者,可进行基因测序(如WAS、MYH9相关基因),明确遗传性血小板减少症类型。

第七步:影像学检查(辅助)

若怀疑脾功能亢进导致血小板滞留破坏,可进行腹部超声或CT检查脾脏大小。正常脾脏长径<12cm,若明显增大可能提示肝硬化、血液病或感染性疾病。

诊断注意事项

- 需区分真性血小板减少(计数降低)与假性减少(如采血不顺、EDTA依赖性聚集)。

- 儿童ITP多为急性自限性,成人需警惕慢性或继发性病因。

- 诊断过程中需动态观察血小板变化,避免过度治疗(如无出血表现时无需输注血小板)。

通过以上系统检查,医生可明确血小板减少的病因(生成减少、破坏过多或分布异常),进而制定针对性治疗方案。若你或家人出现不明原因出血倾向,建议尽早到血液科就诊,避免延误病情。